基本的には前回お話しした、給与明細の見方と同じです。

所得税と社会保険料は引かれますが、住民税は引かれません。

賞与のお話しを進めていきます。

賞与とは

明細の見方

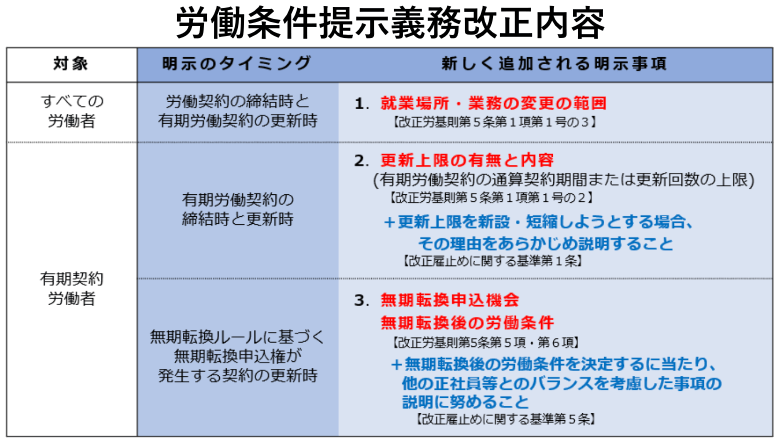

上記の画像には賞与と、明細の見方について記載しています。

賞与における社会保険料

賞与が毎月の給与より多くなるため、「社会保険料が増える」という記載になります。

ただし、それは「一時的に賞与分にも保険料がかかる」という意味で、

毎月の保険料が上がるわけではありません。

解説

「月額保険料」と「賞与保険料」の2種類がある

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 月額保険料(標準報酬月額) | 毎月の給与に応じて決まる保険料(健康保険・厚生年金など) |

| 賞与保険料(標準賞与額) | ボーナス支給時に、その額に応じて一時的に課される保険料 |

ポイント整理

| 賞与が多い月に起こること | 結果 |

|---|---|

| 賞与にも社会保険料がかかる | → その月は保険料の合計額が増える |

| 毎月の給与が変わらない | → 標準報酬月額(毎月の保険料基準)は変わらないまま |

| 翌月以降も賞与がない | → 翌月の保険料はまた通常通り(=増えない) |

よくある誤解

| 誤解 | 実際はこうです |

|---|---|

| 賞与が多いと毎月の保険料が上がる? | ❌ 上がりません(標準報酬月額は別管理) |

| 保険料は賞与にはかからない? | ❌ かかります(賞与にも課税されます) |

| 社会保険料は1年に1回決まる? | ❌ 賞与が出たときはその都度別途計算されます |

ボーナスが多くなると、“引かれる額も増える”のは、社会保険料が賞与にもかかるからなんです。

毎月の給与と同じように、健康保険・厚生年金・雇用保険がちゃんと引かれます。

でも、これは将来の年金や医療保障のためなので、

ちゃんと納めておくことが安心にもつながります。

所得税について

所得税は賞与ごとに源泉徴収されますが、住民税は“賞与からは引かれない”のが原則です。

その理由

| 項目 | 課税方法 | 備考 |

|---|---|---|

| 所得税 | 支払のたびに源泉徴収(毎月・賞与ごと) | 支給額・扶養人数によって税率が変動 |

| 住民税 | 前年の所得に基づいて計算 → 年税額を12分割 | 毎月の給与から定額で天引きされるのみ |

住民税が賞与から引かれない理由

- 住民税は「前年の所得」から年額が確定し、それを翌年6月~翌年5月までの12回に分けて支払います。

- そのため、賞与が支給される月でも、住民税は変動せず、通常の給与分からのみ引かれます。

- 結果として、賞与明細には住民税の記載は通常ありません。

一部例外的なケース(レア)

- 賞与支給月と給与支給日が同一で、1枚の明細にまとめて処理されている場合

→ 控除欄に「住民税」があることもありますが、これは給与分からの住民税です。

賞与から住民税が引かれないのは、

“住民税は1年分まとめて前の年の収入で決まっている”からです。

だから毎月の給与から同じ額が引かれていて、ボーナスの月も変わりません。

逆に言えば、賞与がたくさん出ても、住民税が急に増えることはありません。

ご安心くださいませ。

定額減税って賞与にもあるの?

- 賞与には基本的に定額減税は入りません。

- でも、月給で引ききれなかった分があれば、賞与で一部調整されることがあります。

- 明細に「定額減税 ▲2,500円」などと書かれていたら、それが減税分です。

※賞与明細の見方の画像では、定額減税は毎月の給与から引かれている前提で作成しています。

覚えておきたいこと

「賞与=もらえる額全部」ではない!

手取りは控除されたあとの金額だから、明細の下のほうをしっかり見よう。

明細の見方についてはここまで。

賞与についてもお話をしておきます。

新入社員向けに伝えるべき「賞与のリアル」

賞与は必ず出るとは限りません。なぜならば…

- 法律上、賞与の支給義務はありません。

- 就業規則や雇用契約書に「賞与あり」と書かれていても、

「支給することがある」「業績や評価により決定」などと記載されているケースがほとんどです。 - 支給額や支給の有無は、会社の業績・個人評価によって変動します。

賞与は、会社の業績やあなたのがんばりに応じて支給される“ごほうび”のようなお金です。

月給のように毎月必ずあるわけではないので、“あればラッキー”くらいの気持ちで、

普段の生活費や家計は“月給ベース”で考えると安心です。」

一般的な賞与の基本構造

◆ 賞与の計算式(多くの企業のベース)

賞与 = 基本給 × 支給月数 × 評価係数(+調整金など)

各要素の意味

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 基本給 | 月給の中の固定給部分(例:月給30万円のうち、基本給25万円) |

| 支給月数 | 0.5〜2.0ヶ月分など、企業や業績によって変動(年2回で合計4ヶ月分なども) |

| 評価係数 | 業績評価・個人評価によって0.8〜1.2などの係数がかけられる場合がある |

| 調整金など | 部署ごとの業績加算、一律支給の奨励金などが加わることもある |

賞与の支給回数とタイミング

| 回数 | 内容 |

|---|---|

| 年2回 | 最も一般的。夏(6〜7月)・冬(12月)が多い。 |

| 年1回 | 中小企業に多い。年度末の業績連動型が主流。 |

| 年3回以上 | 一部の大企業や業績好調企業で見られる。期末賞与など |

| 不定期 | 業績による臨時支給(特別賞与・決算賞与) |

業界ごとの賞与傾向(参考)

| 業界 | 支給回数 | |

|---|---|---|

| メーカー | 年2回+期末賞与ありも多い | |

| 金融・保険 | 年2回・月数も多め(3〜5ヶ月分も) | |

| IT・ベンチャー | 年1回 or 成果報酬型の変動が大きい | |

| 小売・飲食 | 年1回または業績次第、不支給の年もある | |

| 公務員 | 年2回、支給月数は法律で管理(例:年間4.5ヶ月など) |

よくあるQ&A

Q.「支給月数」ってどこに書いてあるの?

A. 就業規則や給与規定、雇用契約書に「賞与は年2回、各1ヶ月分を目安とする」などと記載されていることが多いです。

Q.「賞与あり」って書いてあるのに出ないことある?

A. はい。「支給することがある」という文言であれば、支給されない年があっても違法ではありません。

賞与のリアル

- 賞与は“会社が支給する意思があるとき”に出るもの(義務ではない)

- 「◯ヶ月分もらえる」と思い込まず、ルールを確認

- ライフプランは「賞与なしでも生活できる前提」で考えるのが安心

でも今は、給与は会社選びの重要な選択の一つです。

賞与があるなしでは大きく変わってくるでしょう。

賞与は頑張りによってでるというのが前提です。

あなたの働き方も賞与には関わってくるということです。

だから会社選びや社内の人間関係って大切ですね。

人間関係が良くて、選んだ会社の理念に共感していれば、

人ってがんばるんです。

その環境を作るのは経営者の仕事になるのですが。

以上が賞与明細の見方でした。

最後までご覧いただきありがとうございます。