前回は組織へのホスピタリティが常態化するには、

土台にパーパスやMVVが必要であるとお伝えしました。

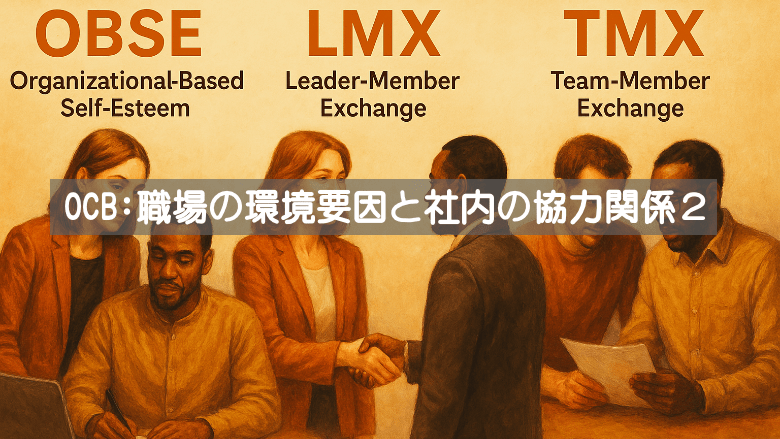

ここではパーパスとMVVの必要性とあわせて、OBSEについてお話をしていきます。

適材適所に配置することとは

私たちは人財が定着し、社内活性化するには、適材適所に配置することだと考えています。

これがOBSE(自尊感情・自己効力感)、OCB(組織市民行動)や

ホスピタリティ(関係構築の投資行動)を生み出すものとなっています。

The role of job embeddedness on employee performance:

The interactive effect with leader–member exchange and organization-based self-esteem

上記の論文を【Sekiguchiら(2008)】とします。

組織内で「自分の力が活かされている」「価値を感じられる」感覚を生み出し、

職務への定着(Job Embeddedness)は、こうした適材適所のフィット感の延長線上にあると解釈できます。

この定着感があって初めて、OBSE(組織ベースの自尊感情)は安定しやすくなるのです。

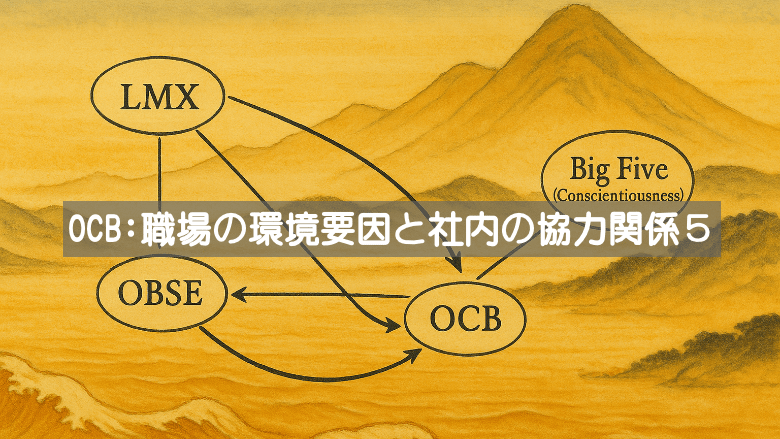

OBSEの発動とその条件

OBSEは単に「自己評価が高い」だけではなく、

◉自分の役割が意味あると認識できる(=適材適所)、

◉周囲の信頼関係(LMX/TMX)があること

◉自分の仕事が組織の理念と接続している、

この3点セットが整ってこそ、OBSEは内発的な貢献行動の起点として機能するのです。

パーパス・MVVがなければ…

Sekiguchiら(2008)の論文自体は「パーパスや理念」には直接言及していませんが、

私は、職務の意味づけや組織文化の方向性が曖昧であれば、

OBSEは一過性で終わりやすく、定着も起こらず、

離職につながるという構造になってくると考えています。

さらに、Job Embeddednessは人財を適材適所へ配置することの重要性を認識できる考えです。

「Job Embeddedness(職務への定着)」

Job Embeddednessが、単なる離職防止の要因にとどまらず、

従業員のパフォーマンスやOCB(組織市民行動)に影響を与える“媒介要因・調整変数”であることを示しています。

Job Embeddednessの意味とその効果について、

論文からの要点を簡潔にまとめます。

単なる離職防止の要因にとどまらず、

従業員のパフォーマンスやOCB(組織市民行動)に影響を与える“媒介要因・調整変数”であることを示しています。

以下、Job Embeddednessの意味とその効果について、お話を進めていきます。

Job Embeddednessの意味とは?

この論文では、Mitchellら(2001)に基づき、

Job Embeddednessを次の3つの構成要素で説明されています。

- Links(つながり):同僚や業務との人間関係的な結びつき

- Fit(適合):仕事や組織が自分に合っていると感じる度合い

- Sacrifice(犠牲):辞めることで失うと感じる報酬や機会、関係

これらが「ネット」や「クモの巣」のように個人を職場に“定着”させているという考え方です。

Job Embeddednessの効果とは?

正の効果(好ましいケース)

- 高いJob Embeddednessは、

LMX(上司との信頼関係)やOBSE(組織内自尊感情)と

相互作用することで、タスクパフォーマンスやOCBを高める。 - LinksやFitを通じて、組織内の情報やリソースを獲得しやすくなり、

業務効率や関係性行動が強化される。

負の効果(危険なケース)

- LMXやOBSEが低いままJob Embeddednessだけが高い場合、

「離れられない感覚=Stuckness(閉塞感)」を感じ、

ストレス・無力感・離職意向が高まる可能性がある。 - 特に「低品質のLMX×高Job Embeddedness」の組み合わせでは、

逆効果(パフォーマンスの低下)が起きやすい。

Job Embeddednessの本質的役割

Job Embeddednessは「人がなぜ辞めないか」だけでなく、

「人がなぜ成果を出すか」の理解にも役立ちます。

ただし、単独では効果が不安定で、LMXやOBSEとの組み合わせによって、

良くも悪くもなる“ダブルエッジ”の特性を持つとされています。

Job Embeddedness(職務への定着)は、

理論的にも実証的にも「適材適所(Person-Job Fit / Person-Organization Fit)」に深く関係する因子であると考えています。

それにはしっかりと根拠があるのです。

なぜJob Embeddednessが適材適所と関連するのか

Sekiguchiら(2008)やMitchellら(2001)などの先行研究に基づくと、

Job Embeddednessは以下の3要素で構成されます:

| 構成要素 | 説明 | 適材適所との関係性 |

|---|---|---|

| Fit(適合) | 自分の価値観・スキル・性格が、職務や組織と合っているか | → まさに「適材適所」そのもの |

| Links(つながり) | 同僚・チーム・上司との関係性の質 | → 社内の人的ネットワーク=配置の影響を受ける |

| Sacrifice(犠牲) | 退職により失うと思われる要素(やりがい・環境・人間関係) | → “その場にいることの意味”を認知できる配置かどうか |

→ 特に「Fit」が高い場合、Job Embeddedness(定着感)も高まるという相関は、

多くの研究でも確認されています。

Sekiguchiら(2008)の論文でも明示的に

「Person-Job Fit」や「Person-Supervisor Fit」がOBSEやOCBを媒介・促進することが述べられており、

それをJob Embeddednessが調整要因として支えている構造が説明されています。

Job Embeddedness = 仕事への“意味と結びつき”の合成的感覚であり、

パーパスやMVVは、その「意味の供給源」であり、

無ければ“形式的な適材適所”にすぎず、OBSEは発動しないか、定着しないということです。

Job Embeddednessは、「適材適所の“心理的帰属感”への影響を可視化する概念」といえます。

よって、適材適所の設計・評価・改善における重要な因子として扱うことは、

理論的にも実務的にも妥当だと言えるのです。

OBSEや職務定着感(Job Embeddedness)が強く発揮されるのは、

適材適所 × LMX/TM× パーパスやMVVの浸透という3層構造が成立しているときです。

この3層が揃っていないと、

- 「合っているはずの仕事」でもパフォーマンスが上がらない

- 「居心地がいいはずの組織」でも定着しない というズレが生じ、離職のリスクが高まります。

Job Embeddednessの起源と背景

出典論文:

Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W., Sablynski, C. J., & Erez, M. (2001).

“Why people stay: Using job embeddedness to predict voluntary turnover.”

Academy of Management Journal, 44(6), 1102–1121.

なぜこの考え方が必要だったのか?

当時までの「離職予測モデル」は──Job satisfaction(仕事満足度)やOrganizational commitment(組織への忠誠心)など、

主に個人の“内面の感情に焦点を当てていました。

しかしMitchellらは、

「人は不満だから辞めるのではない。残る理由もあるのではないか?」

という逆転の視点から、

「なぜ人は辞めずに“とどまる”のか?」に注目したのです。

Job Embeddednessの核心とは?

Mitchellらは、人が仕事に“絡みついている”状態をクモの巣(Web)のようなイメージで説明しました。

この“絡みつき”が強いほど、辞めたくても動けない or 自然と残る、という状態になるというわけです。

Job Embeddednessの3構成要素

先ほども説明した、Fit、Links、Sacrifice。これら3つの力が強くなるほど、

“人は自然と組織に定着する”。ということです

何が革新的だったのか?

- 「残る理由」=定着を可視化した初めてのモデル

- 感情・態度だけでなく、構造的・関係的・地理的な要素を取り入れた

- 離職予測だけでなく、パフォーマンスや成長にも影響する変数であるとされた

Job Embeddednessは、「なぜ人は辞めないのか?」を構造的・心理的に解明しようとした理論的フレームワークです。

出発点は2001年のMitchellらの論文であり、現在では離職防止、適材適所、心理的定着の評価において広く引用されています。

ob Embeddedness視点で見るZ世代の「辞めやすさ」

1. Fit(適合)の感度が高い

- Z世代は「自分らしさ」「価値観との一致」を重視。

- 合わないと感じると、**“すぐに違和感として反応する”**傾向がある。

→ 少しでもフィットしないと「ここじゃない」と判断が早い。

2. Links(つながり)が浅い

- 職場に“人生を預ける”感覚が薄く、同僚との関係性が希薄になりやすい。

- SNSや副業など、社外に豊かなつながりを持っている。

→ 「ここに縛られていない」意識が強く、心理的に軽やか。

3. Sacrifice(犠牲)が小さい

- 転職市場が流動化、フリーランス化も進んでおり、辞めることのリスクが低い。

- 「キャリアの断絶」より、「自分を活かせない今の方が犠牲」と感じやすい。

→ “辞めるデメリット”より、“我慢のコスト”が重く見える。

話が逸れますが、離職の対策になるのが、この適材適所にも関連する。

Job Embeddednessと言えます。

軽く触れrておきます。

Z世代の離職傾向はJob Embeddedness

| Job Embeddedness構成要素 | Z世代の傾向 | 結果 |

|---|---|---|

| Fit(適合) | 合わないと感じると即判断 | 辞めやすい |

| Links(つながり) | 同僚との関係が表層的 | 引き止めが弱い |

| Sacrifice(犠牲) | 辞めても困らない選択肢あり | 軽やかに離職 |

どう対応すべきか?

Z世代に定着してもらうには「しがらみ」ではなく、

意味と共感で“自ら定着したくなる状態”を作る必要があります:

| 対応戦略 | 内容 |

|---|---|

| パーパスの共有 | 「この会社にいる意味」を個人の価値観と重ねて言語化する |

| TOiTOi活用によるFitの可視化 | 初期からの相性診断・配属の最適化 |

| 1on1でLinksの強化 | 安心してつながれる上司・メンターとの関係構築 |

| 成長機会による“得るもの”の提示 | 「今ここで得られる経験」の価値を伝えることで、Sacrificeを育てる |

上記を離職防止策として、人材を適材適所へ配置し、

1on1と合わせて仕組み化することで、

人財の確保の対策として記しておきます。

いかがでしたでしょうか。

適材適所へ人材を配置することがいかに重要かを認識していただけたのではないでしょうか。

なぜ人財を適材適所へ配置することが、OBSE (自尊感情・自己効力感)が発生しやすくなり、

OBC(組織市民行動)やホスピタリティ(関係構築の投資行動)が起きやすいということが理解していただけたかなとおもっております。

またさらには、理念やパーパス、MVVが必要であることが肝要で、

それが組織やチームの関係性の質となり、組織活性化していくということです。

多くの場合、給与や福利厚生の充実で対策をしていますが、

それでは長くは続かない。

いずれも大切ですが、「その人が“何者で、どこで活きるか”が見えていないまま制度だけ整えても、機能しない」というのが現実です。

これは多くの企業が現在直面している現状ではないでしょうか。

ホスピタリティの正体とビッグファイブからこの様な話に展開してきました。

最終的には組織の関係性の質を高めていくことが、

離職を防ぎ、社内活性化、組織活性化の鍵であると思っています。

現在は人財を資本としてとらえる、人的資本経営が叫ばれています。

人財を使い捨てではなく、資本として捉える、そんな企業様が増えればいいと思っております。

人の問題で困っている、企業様の解決のヒントになれば幸いです。

最後にTOiTOiのこともお話しさせていただいておきます。

※TOiTOiは(PFのダウンロードは←から)、

Team Organaization Inventory・組織編成分析の略語で、

組織の適材適所を科学的に分析し、

最適なチームをつくるツールです。

TOiTOiの由来はドイツ語で「幸運のおまじない」を意味するtoitoitoi、

相性を可視化し、働きやすい環境を実現します。

✔ 強みと相性をデータで分析

✔ 生産性向上 & 離職率低減

✔ 直感ではなく科学で組織を最適化

TOiTOiで、組織をもっと強く、働きやすく。

組織やチームの無料分析も行っております。

詳しくは→組織分析で自社の人財を知る

最後までご覧いただきありがというございます。

参考資料

小田真弓・平石界(2015). 『日常的な利他性とパーソナリティ特性がホスピタリティに及ぼす影響』, 2025年4月4日アクセス.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/personality/23/3/23_193/_article/-char/ja/山岸友佳子・豊増哲雄(2009). 『ホスピタリティの構造:日本型ホスピタリティ尺度の作成』, 2025年4月4日アクセス.

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000025-I013410002443549乗松未央・木村裕斗(2021).

『性格特性と職場環境の相互作用が若年就業者の組織市民行動に与える影響:組織内自尊感情による媒介効果に着目して』,

『産業・組織心理学研究』, 35巻2号, pp.151-166.

2025年3月23日アクセス.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaiop/35/2/35_235/_article/-char/ja/Sekiguchi, T., Burton, J. P., & Sablynski, C. J.(2008). 『職務への定着が従業員のパフォーマンスに及ぼす役割:リーダー・メンバー交流と組織ベースの自尊心との相互作用効果』, 2025年5月2日アクセス.https://www.researchgate.net/publication/227841263_The_role_of_job_embeddedness_on_employee_performance_The_interactive_effects_with_leader-member_exchange_and_organization-based_self-esteem