![OCB[組織市民行動]:職場の環境要因と社内の協力関係3](https://i0.wp.com/master-nichen.jp/wp-content/uploads/2025/03/OCB3-min.png?fit=640%2C360&ssl=1)

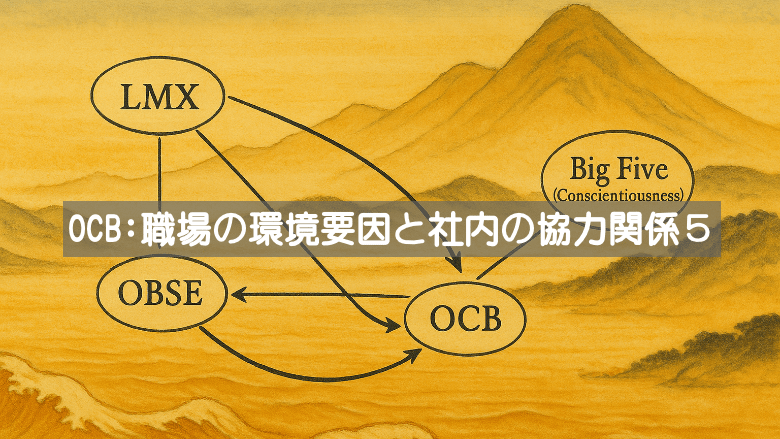

前回はOCBへのOBSEとLMXとTMXについてお話を進めました。

ここでは、OCB(組織市民行動)という概念の土台を築いた2大キーパーソンについて

お話を進めていきます。

OCBが生まれた経緯

Dennis W. Organ(デニス・W・オーガン)と George B. Graen(ジョージ・B・グレーン)

この2人の研究内容を整理して、

それぞれがOCBという概念にどう貢献したのかをじっくり深掘りしていきます。

Dennis W. Organ:OCBの名付け親・理論化の父

Organの問いかけ(1980年代)

「“評価されない”けど、“組織にとって大事”な行動って何だろう?」

当時、成果主義の中で“定量化できる行動”ばかりが評価される風潮に違和感を持ち、

Organはこうした“見えない貢献”を「OCB」と名づけ、行動科学として理論化しました。

Organの代表的研究と理論(1988年)

Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome

この本でOrganは、OCBを以下のように定義:

「正式な職務には明示されていないが、組織の機能を助ける自発的な行動」

Organの5次元モデル(1988)

| 次元 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| Altruism(利他性) | 困っている同僚を助ける | 業務外でも相談に乗る |

| Conscientiousness(誠実性) | 時間やルールを守る | 出社時間を守る、細部まで丁寧 |

| Sportsmanship(スポーツマンシップ) | 不満を抑え、建設的に振る舞う | 文句を言わず協力的に |

| Courtesy(配慮) | 相手の行動を予測して気を遣う | ミスを事前に防ぐ声かけ |

| Civic Virtue(市民的美徳) | 組織に主体的に関わる | 会議に出る、提案する |

Organの貢献まとめ

- 「いい人で終わってた行動」を、組織における“戦略的資産”として理論化

- 性格、モチベーション、組織文化などとの関連も研究され、

HRや組織開発に多大な影響

時には『他の人にとっては意味のない行動』ととして片付けられる行為にも意味がある。

誰かのためにいいことをしているのに、評価されないことってたくさんあります。

でもこう言うことができる人って、人よりもよく気につく人ということですね。

George B. Graen:関係性の質=LMXを理論化した人

Graenは、OCBそのものの命名者ではないけれど、

OCBが“どうやって引き出されるか”の環境要因として「上司との関係性(LMX)」を理論化したパイオニアです。

Graenの代表的研究:LMX理論(Leader-Member Exchange)

部下によって、上司との関係性の“質”が違う。

その関係性の差が、パフォーマンスや自発性、組織貢献に影響している。

LMXとは?

- 信頼・尊重・裁量のある「イングループ」関係

- 指示命令だけの「アウターグループ」関係

上司と部下の関係性の質により、組織貢献への度合いが変わるということです。

これって、誰しもが経験があることではないでしょうか。

組織への貢献度が関係の質によるというものです。

Graenの主張とOCBとの関係

Graenらの研究では:

- LMXの質が高い部下は、

上司との信頼関係の中で「任せられている感覚」や「貢献したい気持ち」が育ち、 - 結果として、OCBが高まりやすい(=上司のため・チームのために自発的に動く)

➡ LMXがOCBの“源泉”のひとつであると実証されたという点にあります。

これってとてもすごいことです。

多くの部下を持つ方が悩んでいることの本質を紐解いた人だからです。

関係性の質の向上については、また改めてお話をしていきたいと思います。

Graenらの影響によって起こった変化

- 上司の「言い方・関わり方」が部下の行動を変えるという視点が組織に広がった

- マネジメント研修や1on1制度が「信頼構築」を目的に設計されるようになった

それでも上司と部下の関係性がうまくいかないということがありますよね。

でもそれって改善する方法はあります。

Organ × Graen の“最強タッグ感”

- Organ:OCBという“行動の型”を言語化し、組織貢献を可視化した

- Graen:OCBを引き出す“関係性”や“環境”の重要性を証明した

結果として、「組織の空気・信頼・関係性」が、成果以上に重要であることが証明された。

関係性の質がとても重要であるということです。

関係性の質の向上には、ただ関係性を深めればいいというものではないという、

単純ではない部分があります。

ここではお話はしませんが、関係性の質が、組織への貢献度につながることは、

忘れてはいけません。

現代的な応用

- 心理的安全性(エドモンソン)

→ GraenのLMXと組み合わさり、「上司の信頼関係=安全な職場づくり」が重視 - エンゲージメント/自律性の高い組織づくり

→ OrganのOCB理論が、「理念共感型組織」「ティール組織」などと接続

まとめ

| 人物 | キーワード | 主な貢献 |

|---|---|---|

| Dennis Organ | OCB(行動) | 組織に貢献する“見えない行動”を理論化 |

| George Graen | LMX(関係) | OCBを育てる“関係性の質”を実証 |

いかがでしたでしょうか。

Dennis Organ氏によるOCBという行動と、

George Graen氏によるLMX、上司と部下の関係性の質が、

組織活性化に重要な要素ということを知っていただけたかと思います。

私たちの何気ない行動が与える影響は計り知れないということです。

関係性の質を高めるためには、相手を知ることから始めるということが大切です。

そして、適材適所へ人材を配置するということも大切な要素だと言えます。

人はそれぞれ得意な舞台があります。

それが、特性に関わってきます。

次回は、OBSEとTMXについてお話を進めていきます。

最後までご覧いただきありがとうございます。

参考資料

乗松未央・木村裕斗(2021).

『性格特性と職場環境の相互作用が若年就業者の組織市民行動に与える影響:組織内自尊感情による媒介効果に着目して』,

『産業・組織心理学研究』, 35巻2号, pp.151-166.

2025年3月23日アクセス.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaiop/35/2/35_235/_article/-char/ja/

OCB:職場の環境要因と社内の協力関係4へつづく